능가경

능가경

우리가 일상생활에서 흔히 잘 쓰고 있는 무슨 무슨 경(經) 할 때의 경은 본래 지구상의 위치를 표시하는 좌표의 하나인 경도(經度)에서 온 말로서, 이것이 직물(織物)의 날이라는 것은 이미 알고 있는 내용이다. 그리하여 실제로 날을 보면 그 모양에 있어서 쭉뻗어서 똑바르기 때문에 이를 우리 생활 속의 교훈에 비유하여, 부처님의 말씀을 이와 같이 경이라고 했다는 것이다. 말하자면 불교에서 사용하는 경전이란 그 내용이 긴 것이든지 아니면 짧은 것이든지 간에 부처님께서 직접 설하신 말씀으로써 교훈적인 내용을 담고 있음을 상징한다고 하겠다. 또한 부처님께서 말씀하신 법은 마치 실[絲]로 꽃 등을 꿰어서 화환을 만드는 것과 같이 온갖 사물의 이치를 터득하고 자각한 뒤에 진리 그 자체를 설하신 것이 경이기 때문에 시간이 지난다 해도 쉽게 흩어지지 않는다는 의미도 간직하고 있다고 한다.

아무튼 우리 불교에는 수 많은 경전이 오늘날 전해지고 있는데, 그 내용을 흔히 8만 4천 법문이라고 한다. 이것은 또한 중생들의 번뇌의 숫자와도 일치한다고 하는데, 그것은 부처님께서 이 모든 번뇌에 대하여 그것을 해소할 수 있는 알맞은 말씀을 일일이 하셨기 때문에 그렇게 많게 되었다는 것이다.

이번 호부터는 지금까지와는 다르게 다소 낯설은 경전들을 소개하고자 한다. 그러나 그 내용에 있어서는 위에서와 같이 모든 경전이 직접 부처님께서 말씀하신 내용이기 때문에 오히려 우리에게는 많은 교훈을 숙지할 수 있는 좋은 계기가 되리라고 사료되는 것이다.

여기서 소개되는 능가경(楞伽經)은 선종(禪宗)에서 뿐만이 아니라 중국에서 개립된 법상종(法相宗)에서도 그 교리의 내용 때문에 소의경전으로 여기고 있는 중요한 경전이다.

이 경이 처음 성립된 것은 대략 기원 후 4백 년쯤으로 추정되는데, 중국에 전해진 것은 유송(劉宋)시대에 구나발타라(求那跋陀羅)가 번역한 4권본의 능가아발타라보경(楞伽阿跋陀羅寶經)이 효시이며, 그 후로는 10권본으로 된 것과 7권으로 된 것이 유행했는데, 그것은 위(魏)의 보리유지(菩提流支)가 번역한 입능가경(入楞伽經)과 당나라의 실차난타(實叉難陀)가 번역한 대승입능가경이라는 것이다. 이외에도 북량(北?)의 담무참(曇無讖)이 번역한 4권본의 이 경이 있었다고 하지만 이미 오래 전에 일실되어 버린 것으로 밝혀졌다.

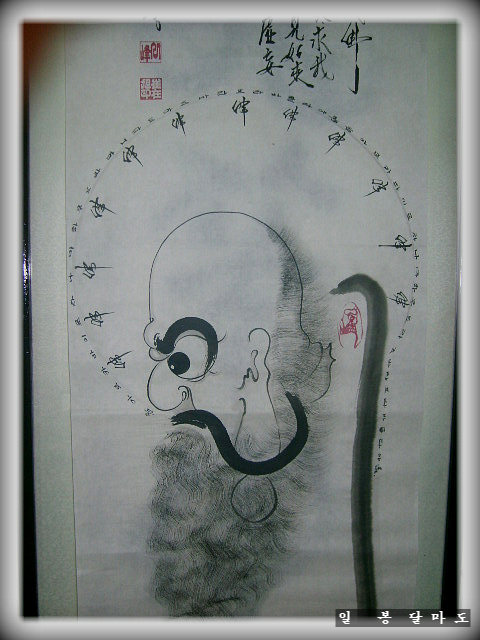

이 능가경이 그 내용에 있어서 여래(如來)의 심지(心地)를 요약한 것으로 알려졌기 때문에 일찍이 달마대사(達磨大師)가 이를 그의 전법제자인 혜가(慧可)에게 전수했다고 하며, 이 경을 수지하고 다니면서 고리의 심요(心要)로 삼았을 뿐만이 아니라 모든 수행의 근원을 여기에서 찾았다고 한다.

이 경의 구성에 있어서 4권본에서는 서분과 유통분이 생략된 형태이며, 10권본에서는 청불품(請佛品) 등 총 18품이 설해져 있고, 7권본은 무상품(無常品) 등 10품으로 구성되어 있는데, 이것이 제일 범본(梵本)에 가까운 번역으로 인정받고 있는 것이다. 그런데 무엇 보다도 중요한 것은, 이 경이 성립될 당시에 대승불교가 직면하고 있던 여러 가지의 문제점들을 광범위하게 취급하고 있다는 점이다. 이러한 내용에 의하여 그 당시의 불교계의 사정을 대략 짐작할 수 있지만, 한편으로 다소 산발적으로 복잡하게 이들이 기술되어 있기 때문에 이 같은 안목에서 능가경의 교설의 목적에 대하여 상당한 의문을 표시하는 사람도 있는 편이다.

대체로 이 능가경은 부처님께서 대혜보살(大慧菩薩)을 상대로 말씀하실 때에 대승의 교리를 체계적으로 설하신 것이 아니라 각 품이 별개의 독립된 성격의 내용을 담고 있는 형식을 취한 것이 특색이라고 하겠다. 그러한 가운데서도 불교 제 학파의 학설들을 풍부하게 채용하여 그것들이 어떻게 종교적인 체험과 일치하고 있는가를 보여주고있는 점에서 또한 매우 귀중한 경전으로 평가 받고 있는 것이다.

이 경에 설해진 중요한 교의로서는 대략 명(名), 상(相), 분별(分別) 등의 5법과 현상계의 자성을 세 가지의 성질로 구분한 변계(邊計), 의타(依陀), 원성(圓成)의 3성과 8식(八識)에 관한 해설 및 2무아에 관한 설 등이지만, 후대의 불교사상과 연관되어 발전된 것으로는 유식학의 소의경전 답게 유심사상이 그 주된 핵심인 것이다. 특히 여래장과 아뢰야식 사상이 결합되어서는 후에 대승기신론 사상의 선구가 되었던 것이며, 선(禪)을 우부소행선(愚夫所行禪), 관찰의선(觀察義禪), 반연여선(攀緣如禪) 및 여래선(如來禪) 등의 4종으로 구분하여 이에 관한 자료를 제공하고 있는 점과, 후기의 유식학설 중에서도 호법논사(護法論師)의 유식사상에 많은 영향을 주어서 이를 계승한 중국의 법상종에서는 이 경을 의지처로 삼았다는 것은 앞에서 이미 언급한 바와 같다.

그리고 이 능가경에 대한 주석서로는 중국의 정각(淨覺)이 저술한 능가사자기(楞伽師資記)가 유명한데, 여기에서 한 가지 특이할 만한 것은 저자인 정각이 중국의 역대 선사들의 전기를 수록하면서 그 초조를 우리가 익히 알고 있는 달마대사로 기록한 것이 아니고 구나발타라 삼장으로 삼고서 달마를 제2조에 배치했다는 점이다.

끝으로 이 능가경이 우리에게 주는 교훈은 앞에서와 같은 모든 이념들이 오직 각자의 마음에서 스스로 일어난 것‘唯自心所現’에 불과하다는 것이다. 그러나 이러한 도리를 일반 범부들은 깨닫지 못하고 쉽게 상대적인 관념에 치우쳐서 분별심을 내므로 이를 벗어나야만 열반 즉 마음의 평정을 이룰 수 있다고 한다. 따라서 참선이나 유가(瑜伽 ; Yoga) 등을 통하여 분별하는 마음 즉 들뜬 마음을 안정시켜야만 바른 지혜가 나타나서 진실로 모든 것을 있는 그대로 볼 수 있다는 것이다.